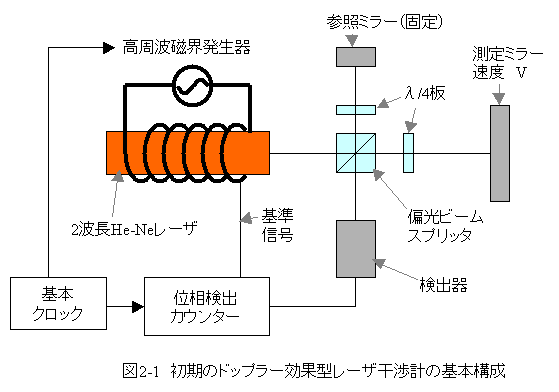

図2-1に初期のドップラー効果型レーザ干渉計の基本構成を示します。

図2-1において、高周波の基本クロックを元に2波長He-Neレーザの高周波磁界発生器を駆動します。 2波長He-Neレーザは高周波磁界により2波長の光を出力します。(これをゼーマン効果型レーザといいます。)

He-Neレーザの基本波長は約633nmであり、周波数は4.736057788E+14Hzとなります。これをF1とします。

周波数差ΔFは約5MHz程度ですが作図の都合で50MHzとします。するともう一つの周波数F2は4.736058288E+14となります。

周波数F1は偏光ビームスプリッタを透過し、測定ミラーで反射します。この際、 λ/4板を2回透過することにより偏光方向が90度回転し、偏光ビームスプリッタで反射して、検出器にはいります。

周波数F2は偏光ビームスプリッタで反射し、参照ミラーで反射します。この際、 λ/4板を2回透過することにより偏光方向が90度回転し、偏光ビームスプリッタを透過して、検出器にはいります。

周波数F1とF2は直線偏光であり、互いに直交しています。この二つの光は互いに干渉します。

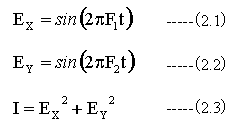

(2.1)式はtを時間として、X方向の電界強度です。(2.2)式はY方向の電界強度です。干渉強度は(2.3)式となります。

これをグラフにすると図2-2に示すようになります。

図2-2において干渉周期は周波数差ΔFに一致します。ここで重要なのは、周波数4.736057788E+14Hzは電気的に応答不能ですが、周波数差ΔFには応答できます。従って、電気的な検出、処理が可能となります。

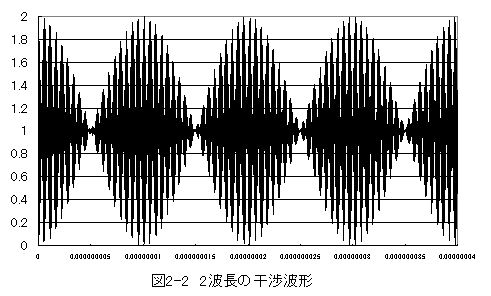

測定ミラーが速度Vで移動するとドップラー効果により周波数変化が生じます。

今、仮に速度V=0.1m/sとすると

となります。この変化はF1と比較すると小さいですが、周波数差ΔFと比較すれば、十分検出可能な変化となります。

周波数差ΔFを基準信号とし、ドップラー効果による周波数変化Δfを位相差検出し、基本クロック毎に積分した値が変位(位置)として計測されます。

基本クロックが非常に短い間隔でかつ正確であるならば、変位(位置)を正確に計測できます。基本クロックの精度は、日本標準時のように原子時計を用いて校正するならば、誤差は1億年に1秒(10の−15乗)程度とされている。

HP社:ヒューレッド・パッカードの特許は既に有効期限がきれており、ZYGO等でも販売しています。

一例としてのレーザ干渉計の構成を説明します。

以下は

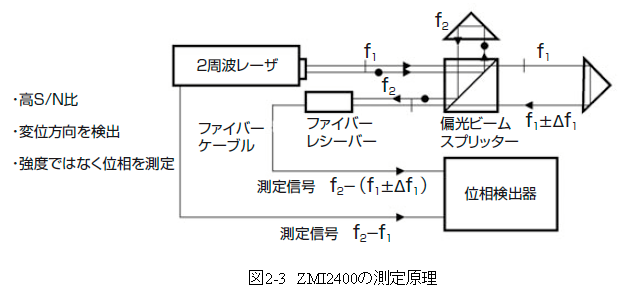

図2-3のZMI2400の測定原理での変化は移動ミラーと参照ミラーが平面ミラーから直角プリズムミラーに変化しています。

これにより、λ/4板を使用することなく矛盾の無い、干渉光学系を構成しています。 λ/4板による誤差要因が低減できます。

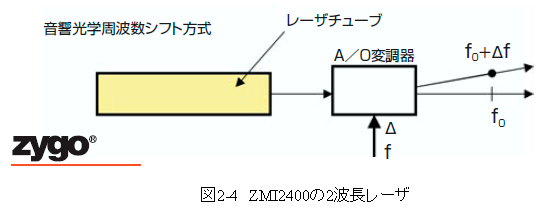

図2-4において、2波長レーザがゼーマン効果型からA/O変調器方式に変化しています。20±13.3MHzの周波数変調に対応しています。

位置分解能0.31nm、最高速度4m/sとなっています。

1879年、フランス、白金90%、イリジウム10%の合金メートル原器が長さの基準になっていました。

初期のドップラー効果型レーザ干渉計は、長さの基準に合わせるため、温度、気圧、湿度を測定しその測定結果から長さの補正を行っていました。

しかし、厳密にいえば酸素濃度、窒素濃度、二酸化炭素等の濃度の影響を受けるため、誤差を生じます。このため、サブ原器を用いて長さの校正を必要としていました。

1983年には“299 792 458分の1光秒(約3億分の1光秒)の真空中到達距離が基準となりました。これによりドップラー効果型レーザ干渉計自身がメートル原器となったわけです。

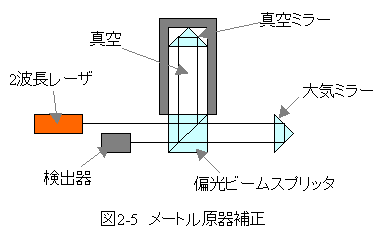

これは、下記の構成で実現可能です。

図2-5の構成によれば、真空中の光速度と大気中の光速度差を計測可能であり、真空中の光速度を長さ基準として大気中での長さを求めることができます。

これは、 “299 792 458分の1光秒(約3億分の1光秒)の真空中到達距離と一致します。