マルチバイブレータ回路で方形波を発振します。

(1)評価回路

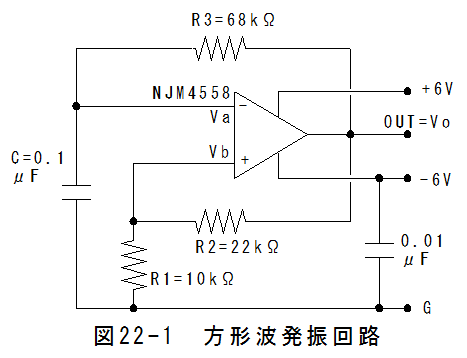

方形波を発振するマルチバイブレータ回路を図22-1に示します。

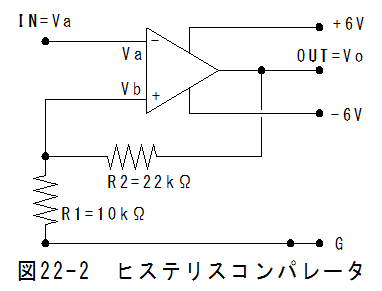

マルチバイブレータ回路は図22-2に示すヒステリスコンパレータとCRの充電・放電回路で構成されます。

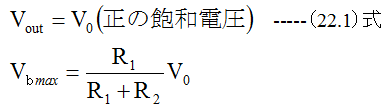

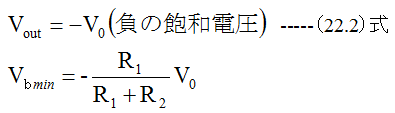

図22-2において、Vb > Vaの時、

図22-2において、Vb < Vaの時、

基準電圧Vbが変化することにより、ヒステリシスが発生することになります。また、Voutが正のとき、コンデンサは充電され、Voutが負のとき放電されます。

CRの充電・放電回路の充電状況により、比較電圧Vaが変化します。比較電圧VaがVbminより小さくなりと充電が開始され、VaがVbmaxより大きくなると放電が開始されます。

充電・放電が周期的にくりかえされることにより、方形波を発振します。

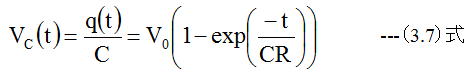

CR回路の充電・放電時間を与える式は「3章:コンデンサ容量測定」のコンデンサCの両端の電圧Vcを与える(3.7)式となります。

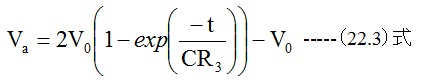

ただし、マルチバイブレータ回路では±Voであるため、(3.7)式は以下のようになります。

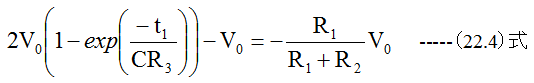

充電開始時間t1は(22.1)式、(22.2)式、(22.3)式から

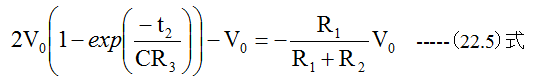

同様に放電開始時間t2は

この回路では、充電時間と放電時間は同じであり、周期Tは

(22.5)式に(22.4)式と(22.5)式を代入して整理すると

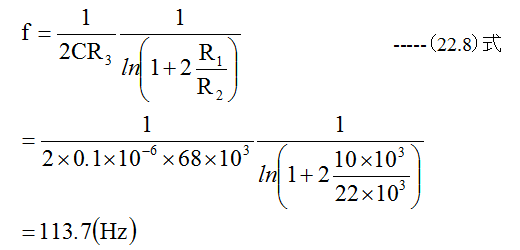

従って、発振周波数fは

となります。

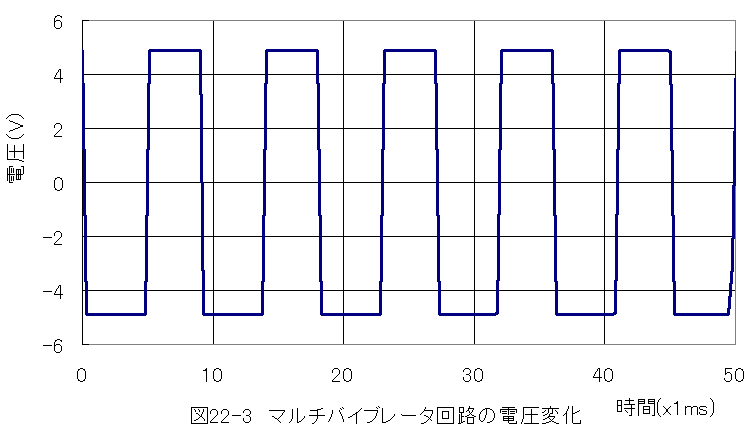

図22-1のマルチバイブレータ回路の出力波形を簡易オシロで観察した結果を図22-3に示します。

図21-3の出力電圧変化において

・波形振幅:±4.9V

・発振周期:9ms(充電4.2ms、放電4.8ms)

・周波数f:111.1Hz

となり、計算値113.7Hzと近い値となる。

(1)マルチバイブレータ回路により、方形波出力波形を得ることができる。

(2)周波数は計算値113.7Hzに対して実測値111.1Hzと近い値となる。

(3)理論的には、充電時間と放電時間は一致するはずであるが、実測値では充電時間と放電時間は差が生じる。

(4)簡易オシロは測定間隔の制限から、500Hz以上の高周波波形の観察は適さない。

(5)マルチバイブレータ回路は500Hz以下の低周波方形波形を得ることができる。

(6)簡易オシロの測定可能電圧範囲が0〜5Vであり、オペアンプ出力範囲±6Vをカバーできない。

(7)簡易オシロの測定可能電圧範囲が0〜5Vに収めるため、抵抗分圧を行う必要がある。