PIC18F4553マイコンのPWM機能を利用すると2.9KHz〜12MHzの高周波波形を得ることができます。この機能を利用した抵抗、 コンデンサ、インダクターの周波数特性測定を検討します。

操作性向上のためWindows専用プログラムを用意しました。

まずは下記の「41-8.zip」ファイルをダウンロードしてください。

[41-8.zip]をダウンロードする。

[41-8.zip]をダウンロードする。解凍すると「Basic Communication」フォルダーと「VB.net 2005 Simple CDC Demo.exe」があります。

*「VB.net 2005 Simple CDC Demo.exe」が実行プログラムです。

*「Basic Communication」フォルダーがソースです。

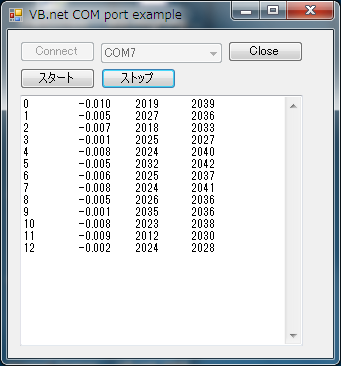

(1)「VB.net 2005 Simple CDC Demo.exe」をダブルクリックで起動します。

(2)接続COM7を選択します。(環境により異なります。)

(3)「Connect」ボタンを押します。

(4)「スタート」を押すと計測を開始し、計測値は一定時間毎に更新されます。

(計測値は16回の平均値が表示されます。)

(5)「ストップ」ボタンを押すと計測値の更新が停止します。

(6)以下の画面となります。

(7)テキストボックスを右クリックして、「すべて選択」を選びます。

(8)テキストボックスを右クリックして、「コピー」を選びます。

(9)EXCELデータシートにデータをペーストします。

(10)1列目は周波数モードです。

(11)2列めは(RA0/RA1-1)の計算値です。(0が一致とnなります。)

(12)3列目はRA0計測値です。

(13)4列目はRA1の計測値です。

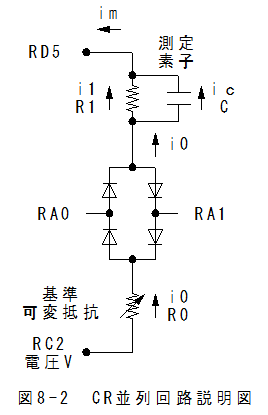

図8-2にCR並列回路説明図を示します。

図8-2において、RA0とRA1の電圧が等しくなる条件は基準可変抵抗と測定素子の合成抵抗が等しい時です。

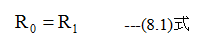

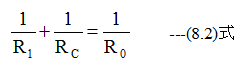

低周波領域では容量Cの影響は無視できます。従って

となります。高周波領域では、容量Cに電流が流れます。容量Cの影響を抵抗Rcに置き換えるとするならば

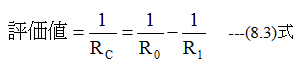

となります。ここで評価値を

とし、評価値と容量Cの関係式を実験的に求めます。ここでR0は特定の高周波周波数でRA0とRA1の電圧が等しくなる抵抗値とします。

*実験式はR1の値と高周波周波数に依存するため、R1の値と高周波周波数毎に求める必要があります。

*あらゆる条件で実験式を求めるのは大変ですので、必要に応じて求める作業が必要となります。

*厳密な理論式が求まらないため、特定領域での実験式となります。

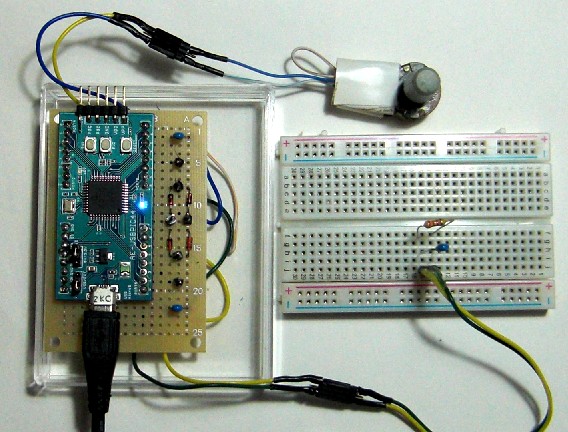

基準可変抵抗と測定素子を含む測定回路外観を以下に示します。を以下に示します。

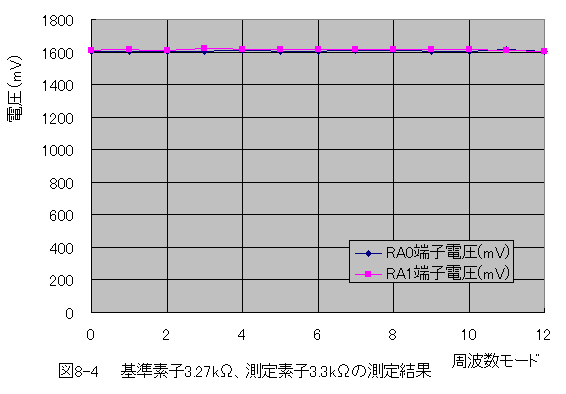

(1)測定抵抗3.3kΩ、測定コンデンサ無

測定抵抗3.3kΩ、測定コンデンサ無しで測定します。

基準可変抵抗は低周波領域でRA0とRA1の電圧が等しくなるように設定します。基準可変抵抗は3.27kΩとなりました。RA0とRA1のグラフを以下に示します。

上記グラフから基準抵抗3.27kΩで全周波領域が一致することが確認できます。

(1)測定抵抗3.3kΩ、測定コンデンサ無

(1)低周波領域一致

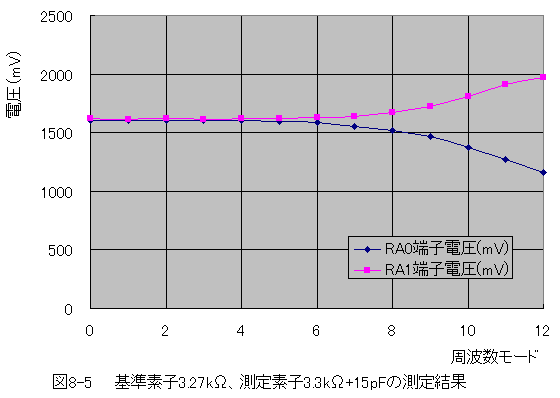

測定抵抗3.3kΩ、測定コンデンサ15pFで測定します。

基準可変抵抗は低周波領域でRA0とRA1の電圧が等しくなるように設定します。基準可変抵抗は3.27kΩとしました。RA0とRA1のグラフを以下に示します。

上記グラフから基準抵抗3.27kΩで低周波領域が一致することが確認できます。

(2)高周波領域(周波数モード10)一致

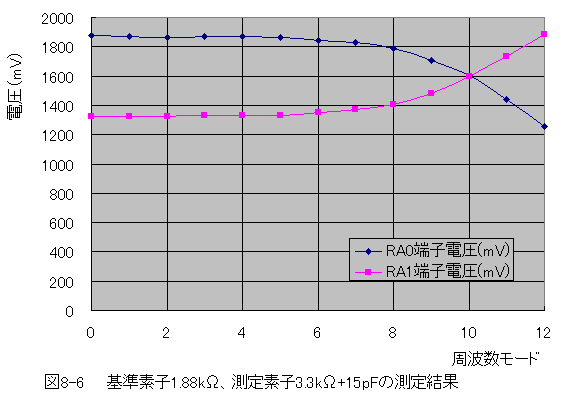

次に高周波領域周波数モード10)を一致させます。基準可変抵抗は1.88kΩとなりました。RA0とRA1のグラフを以下に示します。

上記グラフから基準抵抗1.88kΩで高周波(周波数モード10)領域が一致することが確認できます。

*同様にしてコンデンサ47pFと100pFの高周波領域周波数モード10)でクロスする基準抵抗の値を求めます。

(1)測定データ数表

測定データ数表は以下のようになります。

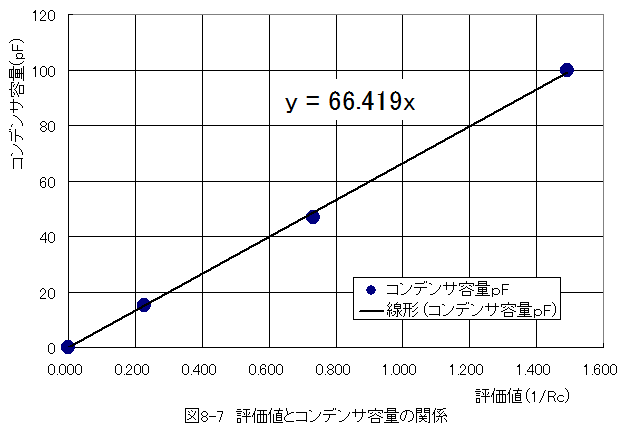

| R0抵抗値(kΩ) | 評価値=1/Rc | コンデンサ容量pF |

| 3.27 | 0 | 0 |

| 1.88 | 0.226 | 15 |

| 0.962 | 0.734 | 47 |

| 0.556 | 1.493 | 100 |

評価値とコンデンサ容量の関係をグラフにすると以下のようになります。

図8-7から評価値とコンデンサ容量は比例の関係が成立することがわかります。従って、 中間的な容量の値は比例計算で求めることができます。

(1)抵抗とコンデンサの並列回路素子を例にとって、抵抗値と容量の測定方法を検討してみました。

(2)可変抵抗や可変コンデンサ等を用いて、基準素子と測定素子の特性を一致させる作業はかなり大変であることに気づきました。

(3)代替手段として、可変抵抗のみを用いる方法を検討しました。

(4)実験式はR1の値と高周波周波数に依存するため、R1の値と高周波周波数毎に求める必要があります。

(5)あらゆる条件で実験式を求めるのは大変ですので、必要に応じて求める作業が必要となります。

(6)厳密な理論式が求まらないため、特定領域での実験式となります。